JAIC版「7つの習慣®」研修/セミナーとは

JAIC版「7つの習慣®」研修とは、スティーブン・R・コヴィー博士によって執筆され、1989年に出版された書籍『7つの習慣』をベースにした研修です。『7つの習慣』の書籍に書かれている「私的成功」「公的成功」という個人の自立、他者理解、相互協力といった成功のための原理・原則を基に、研修設計されています。

ジェイックは、フランクリンコヴィージャパン社と提携し、ライセンスを受けてJAIC版「7つの習慣®」セミナーを提供しています。JAIC版「7つの習慣®」セミナーは、専門の資格を持った認定インストラクターが登壇し、講師からの一方的な講義だけではなく、要所要所で受講者自身への問いかけが多くなっています。

また、参加者同士のフィードバックや、実際の職場に適した事例を用いたワークも用意しています。

ただ「学んで終わり」ということはなく、「学んで、実行できる」までをゴールにして設計された研修内容です。

JAIC版「7つの習慣®」セミナーを受け、実践していくことで、自ら主体的に問題の解決策や意思決定を導くための課題の整理や思考プロセスのポイントが身につき、周囲との関係構築、そして長期的かつ継続的な組織の成果を出し続けることができるようになります。

『7つの習慣』の書籍は、一見文字が多く「とっつきにくい」印象を持たれがちです。そのため、文章が少し難解な部分があり、読んでいても内容がスッと入ってこなかったり、社員に浸透しにくかったり、ということがよくあります。

そこで、『7つの習慣』をより分かりやすく、ワークショップ講座にして提供しているのが、このJAIC版「7つの習慣®」セミナーです。

※「7つの習慣®」はフランクリン・コヴィー・ジャパン社の商標登録です。またJAIC版「7つの習慣®」研修はフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社の監修にて販売しております。

優れた人格や人間性を備える

スキルを磨き、優れたビジネスマンになることは重要です。ですが、その前に人格を磨き、優れた人間になることはもっと重要です。 学んで身につけたスキルはどのように使うかに価値があり、正しく適切に使うためには優れた人格や人間性が備わっている必要があります。

「何を言われるか」ではなく「誰に言われるか」ということもビジネスにおいては重要です。

「得たい成果」を得続けるための「成果を生む能力」を磨く

「得たい成果そのものに対して」、「得たい成果を生み出すために必要な資源や能力」があり、2つをバランス良く向上させることが「成果を出し続ける」ためには必要です。目の前の成果だけを求めるのではなく、長期的に「成果を生み続ける能力」を磨き、バランス良く向上しなければ、いずれ成果を得ることはできなくなってしまいます。

7つの習慣によると「真の成功」には、成果と能力のバランスを保ち、効果性を高めていくことが不可欠とされています。7つの習慣を取り入れ、成果と能力のバランスを保つことで継続的な成長が可能となります。

組織の生産性を高める

個々人の人格を高めることで、やりがちな「他責」から脱却し、常に「自分事」の思考を身につけることができるようになります。 「自分事」が身に付くと多角的な視野と想像力を持つことができ、リーダーシップも身につきます。

リーダーシップが生まれると目的を持って仕事をするようになり、組織のメンバーに対しても動機付け、結束力を高めるなど良い影響を与えることができるようになります。 「7つの習慣®」セミナーは、組織の生産性を向上させるための有効な手段です。 組織のメンバーが習慣を実践し、お互いに協力して仕事を行うことで、生産性を高めることができるようになります。

こんなお悩みはありませんか?

✓ もっと提案や改善の意見が飛び交うような社内の雰囲気作りをしたい

✓ 周囲と協力できない、組織の雰囲気が悪い

✓ 部署間の連携が無く、風通しが悪い

✓ 仕事に責任感を持って自走してほしい

✓ 良い組織のための働きやすい風土づくりをしたい

JAIC版「7つの習慣®」研修/セミナーの特徴

理解しやすい研修設計

ジェイックでは、「7つの習慣®」を、中堅中小企業向けにカスタマイズして提供しています。

例えば、中堅中小企業ではアカデミックな研修に馴染みのない社員の方が多く、また「研修を受講したことがない」という研修初心者の方が受講対象者になることも少なくありません。そのため、ジェイックでは「7つの習慣®」を分かりやすく噛み砕き、ワークや事例をふんだんに盛り込んで、「どんな人でもピンとくる研修設計」を独自に研究しています。

また、導入段階においては、経営者の方や研修担当者の方と打ち合わせを重ね、「会社の方針×7つの習慣®」という相乗効果を追求。1社1社に最適な研修のプランを一緒に作成し、実施しています。

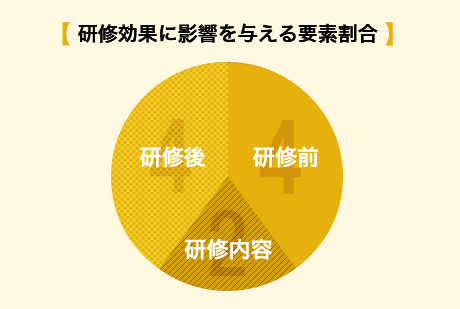

研修浸透の424の法則について

ジェイックが大切にしているポリシーは「研修よりも研修の前後」にあります。

ウェストミシガン大学のロバート・ブリンカーホフ教授が世界最大の人材育成カンファレンスで発表した「研修効果に影響を与える要素割合」では、研修効果の8割が研修よりも研修の前後にあると話しています。

研修効果に影響を与える要素割合

- 【40%】研修前の要素

- 【20%】研修そのものの要素

- 【40%】研修後の要素

ジェイックでは、研修実施前の「社員への告知の仕方」や「キックオフセミナー」、「事前の上司面談」、そして研修実施後の「習慣化支援システム(弊社より提供)」「研修後の振り返り」などについて、企業様と共に設計してから、研修を実施しています。

研修の効果を最大化するための方法、これまでの成功、失敗事例を惜しみなく提供し、研修の成功を目指します。

ジェイックの研修は選べる2タイプ!

JAIC版「7つの習慣®」研修には、集合型と講師派遣型の2つのタイプがあります。

■公開セミナー型

受講者が少人数の企業に特におすすめしており、1名から申し込むことが可能な異業種交流型の研修です。

対象の受講者が少ない場合はもちろん、他社の社員と交流させ気づきや刺激を得させたい、個々の課題に合った研修を受けさせたい場合などにもおすすめです。

■講師派遣型

ジェイックのライセンスを持った専任講師が企業へ伺い、事前にすり合わせて設計したカリキュラムで研修/セミナーを行います。

受講者が多い場合や、自社の課題に合わせたオーダーメイド研修を希望する企業におすすめしています。 組織単位で研修を受けることで、組織での相乗効果が生まれやすく、職場に帰ってからの変化スピード、推進力が格段に変わります。

複数名以上の申し込みで特別価格でのご提供もありますので、人数についてはぜひご相談ください。

JAIC版「7つの習慣®」研修/セミナーのポイント

習慣として日常的に身につけることで継続的に成果を上げやすくなる

『7つの習慣』は文字通り、7個の習慣を学び、日々実行することで、長期的・継続的に、好ましい結果を得る、というものです。

成功のための原理原則をどのように実践するかを学び、日常に組み込み行動パターンを変容することで成果を上げるための習慣を自分のものにしていきます。

- 『7つの習慣』を学び、長期的・継続的結果を得る

- 「原理原則」を実践し、行動パターンを変容

- 成果を上げるための習慣を得る

個人の人格を高め、組織の生産性を上げる

『7つの習慣』を学ぶことで自分自身の行動や反応に責任を持てるようになり、問題に対して目を背けず適切に対処できるようになります。

何事も常に「自分事」としてとらえ、優先順位を付け、目的を持って仕事に取り組むことで、個人の仕事だけではなく組織全体の生産性が上がります。

人格を高めることで周囲から信頼される存在になったり、チームワークを大切にする姿勢を持つことで、組織内のコミュニケーションや協力関係が向上し、組織の成果が上がります。

- 自分の行動や反応に責任を持つ

- 仕事を自分事として捉えて取り組む

- 人格を高め、信頼される人間になる

リーダーシップが発揮できるようになる

JAIC版「7つの習慣®」セミナーでは、自ら行動を選択し、責任をもって自分の人生を生きるという「主体性」を学びます。

仕事や人間関係がうまくいかない、成果があがらないことを「自分のせいではない」と問題の原因を外に求めてしまうのではなく、常に「自分になにかできることはないか」と考え方を主体的に変える習慣を身につけます。

これらを身につけることで、円滑に仕事を行えるようになったり、信頼できる人間関係が築けるようになります。

- 自ら行動を選択する「主体性」を学ぶ

- 成果があがらないことを他人のせいにしない「責任感」

チームワークを醸成し、組織を強化できる

JAIC版「7つの習慣®」セミナーでは、Win-Winの考え方や相互依存を学びます。 Win-Winの考え方を持つと、競争や対立ではなく、協力と協働を重視し、持続的な関係を築くことができるようになります。

相互依存は、個々のメンバーや部署がお互いに連携し、相互に依存しながら結果を達成することを意味しており、相互に支え合うことで成果を上げていきます。チームの協力を促進し合い、メンバー同士がお互いに貢献し合う環境を全員で作り出すことが可能になります。

- Win-Win=協力と協働を重視する

- 相互依存=片方だけでなく、相互に支え合う環境を作り出す

JAIC版「7つの習慣®」研修カリキュラム例

- 1日目

人生を成功に導く原理・原則

- はじめに

- 7つの習慣®の目的 ~イントロダクション~

- 効果性を高める活動

基礎原則

- 効果性のルーツ

- インサイドアウト®

- 成長の連続体®

- See-Do-Getサイクル

- パラダイム®

- ガチョウと黄金の卵

第一の習慣

- 自分の天気を持つ

- 一時停止 ~刺激と反応~

- 影響の輪®、関心の輪®

第二の習慣

- 終わりを思い描くことから始める

- 自分だけのミッションステートメント

- あなたに捧げる言葉

第三の習慣

- 時間管理のマトリックス®

- 日頃から行っていれば

エンディング

- 振り返りとまとめ

- 宿題 ~最後だとわかっていたなら~

- 2日目

前回の振り返り・オリエンテーション

- ミッションステートメント

- 公的成功®

- 信頼残高®

第四の習慣

- 人間関係の4つのパラダイム®

- 勇気と思いやりのバランス

- ソーシャルタイプ診断

第五の習慣

- ワードゲーム

- 傾聴の5段階

- 同僚をどれだけ知っているか?

第六の習慣

- 相乗効果(シナジー)

- コップの使い道

- 裸の男とリーダーシップ

第七の習慣

- 刃を研ぐ®

- 21日間行動の設定

エンディング

- 宿題解説と、全体のまとめ

料金

公開講座 76,000円(税抜)/1名

※講師派遣(社内実施・インハウス)をご希望の場合は、対象人数や日程に応じて変わりますので、個別にお問い合わせください。

職場での実践効果が高まる!

「同時参加」のススメ

参加して学んだことを、実際に職場で実践しようとすると、なかなか実行に移せなかったりしたことはありませんか?

同じ会社から複数名で一緒に受けると、職場に帰ってからの変化スピード、推進力が格段に変わります。

特に、社長+幹部、部門長+チームリーダーなどといった組み合わせで参加して共通認識を持つと、組織や部門での実践が一気に進みます。 同じ会社のメンバー同士で膝を突き合わせて、受講して聞いた話を自社に置き換えながら、具体的にイメージしていきたいとお考えであれば、「同時参加」がおすすめです。

4人以上で参加すると、通常1名76,000円×4名=304,000円かかるところを、特別価格269,800円(税抜)でご提供します。

受講者の声

チームの人間関係が変わりました

部下との関係がイマイチうまくいっておらず、自分の考えと異なる言動があるとついイラッとしてしまい、態度に出がちでした。

パラダイム・シフトの重要性を学び、部下に対して「自分よりもいいパラダイムがあるかもしれない」と考え方を変えたことで、以前よりもコミュニケーションが取りやすくなり、チームの一体感が増した気がします!

研修を受ける事で、自分に足りていない部分に気付くことができました

リーダーとして何をすべきか、何を目指したらいいのか、ぼんやりとしか考えていなかったのですが、この研修で自分に足りない部分に気付くことができ、挑戦したいこと、今後やりたいことが明確になりました。

上司に「変わったね」と言われました

自分自身としてはこの研修を元に、少しずつ行動を変えただけだったのですが、上司には「部下との関わり方が良くなった」「より成果に直結する仕事ができるようになった」と言われました!

JAIC版「7つの習慣®」研修 導入事例

よくある質問

一度に研修を受けられる人数に制限はありますか?

1開催30名を目安にご検討ください!

対象社員はどの層ですか?

若手社員・中堅社員・管理職等どの階層向けでもカスタマイズ可能ですので、ご気軽にお問い合わせください!

リアルでの研修も実施できますか?

貴社のご状況に合わせて、リアルでもオンラインでも実施可能です。こちらも是非、ご気軽にお問い合わせください!

研修概要

| 日時 | 申込受付中の日程は、申込みフォームでご確認ください ※講師派遣での実施も可能ですので、下記フォームよりお問い合わせください。 ※講師派遣の場合にはオンラインでの実施も可能です。 |

| 場所 | 東京(神保町) ※詳細は後日お送りする受講案内メールにてお知らせいたします |

| 定員 | 1クラス30名 |

| 費用 | 76,000円(税抜)/1人 ※セミナーをキャンセルされる場合は、開催日の3営業日前までにお知らせください。それ以降のキャンセルに関してはご返金の対応ができませんので、あらかじめご了承ください。 ※セミナー参加費は、セミナー開催の翌月末までにお支払いください。 ※お客都合の通信環境などによる音声や映像の乱れを理由とした払い戻しも承っておりませんので、何卒ご了承ください。 |

| 主催 | 株式会社ジェイック |