7つの習慣®とは

7つの習慣®とは、アメリカのスティーブン・R・コヴィー博士がアメリカ建国後200年にわたり発刊された“成功に関する文献”を全て研究し、まとめたものです。

著者はあらゆる文献を研究する中で、はじめの150年間とそれ以降の50年間の文献に大きな違いがあることを発見しています。 はじめの150年間が、成功の条件として「人格の大切さ」 を共通して説いていることに対し、後の50年間では「テクニックやスキルを素早く身につけることが秘訣である」と説いている文献が多かったということです。

「7つの習慣®」は、はじめの150年間に注目し、継続して成功し続け、効果的な人生を送るために必要な要素を体系付けたものになっています。

- 仕事で成果を残したい

- 上司から評価されたい

- 人から感謝されたい

- 昇進したい

- 収入を増やしたい

- 家族と良い関係を築きたい

- 健康でいたい

上記のような願いは一時的に叶えられればいいわけではなく、長期的かつ継続的に成果を得続けることが望まれます。

個人にとっての「心身の健康」、「周りとの良好な人間関係」、「仕事の成果」、組織にとっての「顧客からの信頼」、「業績や利益」、「従業員の成長」などを得るための不変的な原理・原則が「7つの習慣®」です。

7つの習慣®の考え方

「7つの習慣®」とは、長期的かつ継続的に得たい成果を得るための考え方、とまとめられることが多く、その問いのヒントとなる言葉が「7つの習慣®」の中で紹介されています。

「人格は繰り返す行動の総計である。 それゆえに優秀さは単発的な行動にあらず、習慣である」古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉で、この言葉こそ「7つの習慣®」の考え方を表しています。

「7つの習慣®」では、長期的かつ継続的に得たい成果を得るためには「人格」が大切であるとし、 その「人格」を磨くための行動こそ、「7つの習慣®」だと伝えています。

また教育の世界では、あり方・考え方とテクニックの関係について、樹に例えて根っこを「人格」、枝・葉を「個性」という言葉で説明しています。地面の上にある幹や枝・葉が「テクニック」で、 地面の下にある目に見えない部分、根っこにあたるのが「あり方・考え方」です。

樹がまだ小さく、苗木のような状態だったら、小さな根で充分です。しかし、枝を伸ばし、葉を茂らせていけば、枝や葉も重さを増し、周囲からの風雨も厳しくなります。 根を張らずに枝葉だけを伸ばしていくと、少しの嵐で根こそぎ倒れてしまいます。大樹になろうと思えば、根を広く深く伸ばしながら、徐々に幹を太くしていく必要があります。

日ごろからより良いあり方、効果的な考え方を少しずつ身につけていけばそれに従いテクニックが活きるようになり、成果へつながりやすくなります。人が成長するためには、より良いあり方・考え方につながる行動を習慣とすることが、一番の近道です。

「7つの習慣®」の前提「3つの原則」

「7つの習慣®」は、第1の習慣「主体性を発揮する」から第7の習慣「刃を研ぐ」までの7つで成り立っていますが、書籍「7つの習慣®」で第1の習慣をはじめとする各習慣が紹介されるのは、書籍の第2部からです。

第1部に書かれている内容は、習慣の前提となる「基礎原則」と呼ばれるもので、特に3つのキーワードを理解しておくことが大切です。

「インサイドアウト®」の考え方

「7つの習慣®」の中で、最も重要な考え方として、 「問題は自分の外にあると考えるならば、その考えこそが問題である」 というコヴィー博士の言葉があります。 物事が上手くいかない原因を何かのせいにするのではなく、 自分に何ができるかを考えることが大切であるということで、誰かが助けてくれるのを待っているのではなく、

- 自分が周囲に働きかける

- 他人を変えようとするのではなく自分が変わる

これがインサイドアウト®の考え方です。

企業でいえば、自分が働きかけてチームを変える、チームが変わることで部門が変わる、部門が変わることで会社が変わるということであり、スタートとなるのは「自分の働きかけ」です。この考え方が社員一人ひとりに浸透したら、 全員が主体性を持って積極的に仕事をするように変化し、マネジメントをする側にとっては最高の環境になります。

企業という組織を構成する一人ひとりの社員も同じで、組織を引っ張る経営者と同じ視点、考え方の原点となるのが、「インサイドアウト®」というキーワードです。

「パラダイム®(考え方)」と「パラダイムシフト®(見方を変える)」

人間は無意識のうちに、自分の経験という名のフィルターを通してあらゆる事実を解釈しています。物事をあるがままに見ているのではなく、ある種の“レンズ”や“地図”を通して見ています。このレンズが、一人ひとりの経験や価値観に基づくパラダイム®と呼ばれるものです。

例) 未開の地に市場調査にいった2人の靴の営業担当

ある靴屋の社長が市場調査のため、2人の営業マンを未開の地へ出張させました。帰国後、市場の可能性を報告させると、1人は

「社長、この土地にチャンスはありません。絶対売れません。なぜなら誰も靴を履いていないのです。」

と報告しました。

社長はガッカリしつつ、もう1人の営業を呼びました。 すると彼は目を輝かせ、

「社長、今すぐ、この土地へ進出すべきです。至急商品を送ってください。無限のマーケットが広がっています!!なぜなら誰も靴を履いていないのです。」

と興奮気味に報告しました。

1人目の営業担当は「誰も靴を履いていない。だから靴が売れるはずがない」というパラダイム®に従って行動し、未開の地に進出しません。 2人目の営業担当は「誰も靴を履いていない。だから無限のマーケットが広がっている」というパラダイム®に従って行動しましたが、「見方を変える=パラダイムをシフトする」ことで未開の地に進出し、ビジネスチャンスとして現地の人たちに靴の価値を伝えようとしました。

上記が、“パラダイム(考え方)”の違いと、“パラダイムシフト(見方が変わる)”ということで、ビジネスにおいてはこういった「アイデアによって市場を変化させることができる」ような、パラダイムシフトを心掛けることが重要です。

パラダイムシフトは、ポジティブシンキングをする、ということではなく、パラダイムという考え方を通じて、得たい成果を大きく変えたいと思う場合、自らの見方=パラダイムを変えることが有効だということです。

一方で、パラダイムの恐ろしい点は、“自分の価値観、当たり前”がパラダイムだと自覚しにくいことです。意見を言いながら、「俺はこういうパラダイムでこう言っている」と自覚している方は少ないでしょう。 自覚できるようになれば、自分と異なる意見にぶつかっても、「彼はどんなパラダイムで言っているんだろう?自分とは違う、どんな事実が見えているんだろう?」という考え方ができるようになります。

もし「パラダイム(パラダイムシフト)」という考え方が組織に浸透したら、組織内におけるコミュニケーションのトラブルは減少するかもしれません。

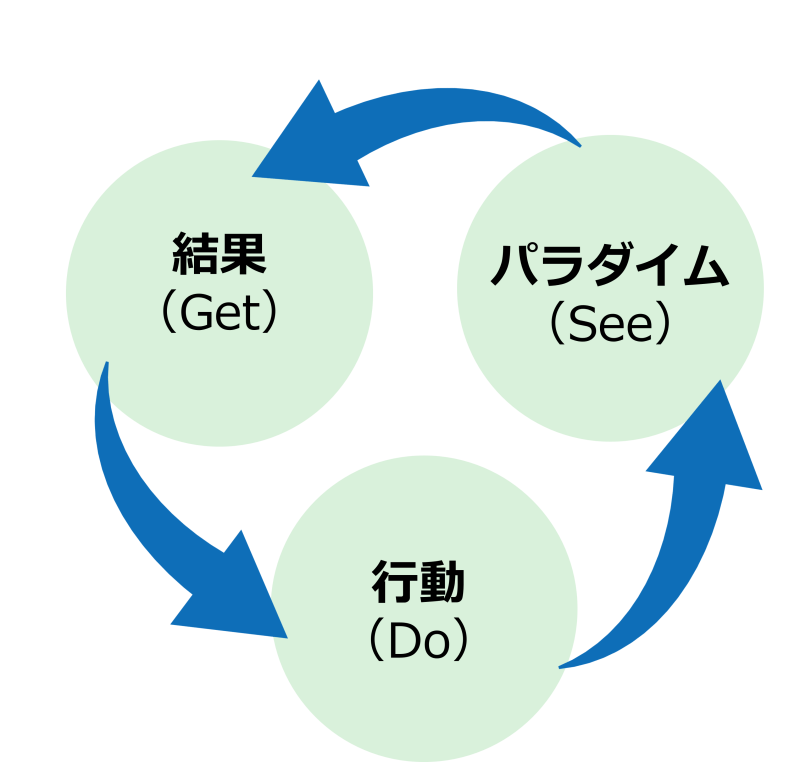

See-Do-Getサイクル

パラダイム®=物事をどう見るか(See)が、自分の行動(Do)を方向づけ、行動によって自分が得られる結果(Get)が決まる一連の流れを「See-Do-Getサイクル」と呼びます。

例えばマネジメントにおいて、「世の中にはやる気のある人とやる気のない人がいる」と思っているマネージャーAさんと、「人はすべてやる気がある。でも、それをいま発揮できている人と発揮できていない人がいる」と考えるマネージャーBさんで、行動はどう変わるでしょうか。

Aさんは上司に

「彼(部下)はどうしようもないです。 だってやる気がないんです。やる気がある人を配置してください!」

と訴え、

Bさんは

「やる気を引き出すにはどうしたらいいか。成功体験を積ませるのがいいだろうか、褒めることだろうか、逆に叱ることだろうか…」

と真剣に考えるかも知れません。

どちらが正しいということはありませんが、中小企業において人という資源は簡単に入れ替えがきくものではなく、その前提にたてば、AさんとBさんどちらが中長期的に成果をあげるかは明確ではないでしょうか。

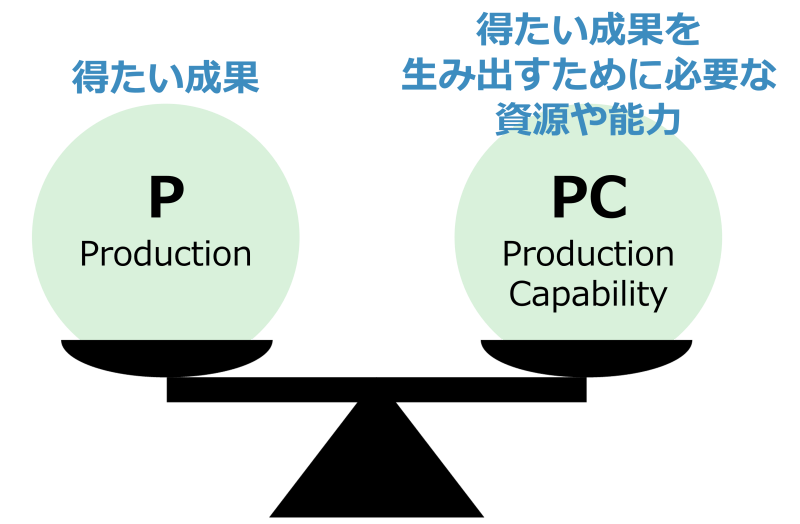

P/PCバランス

「P/PCバランス」の「P」とは、望む結果を生み出すこと=Productionを示し、「PC」とは望む結果を生み出す能力や資源=Production Capabilityを示します。「7つの習慣®」ではP/PCのバランスが得たい成果を得続けるための本質であり、「短期的に成果を生み出すこと」「長期的・継続的に成果を生み出し続けるための能力」のバランスを取らなければ成果を出し続けることは出来ないということを伝えています。

例)経営者や組織にとって望む結果:今期の業績の場合

結果を生み出すための能力や資源は、

・経営者の心身の健康や能力のレベルアップ

・社員の能力向上

・既存の顧客

・顧客との信頼関係

などが挙げられます。

このバランスを取り、向上するために、何を行っているかを考える必要があります。

ジェイックが提供しているジェイックオリジナル「7つの習慣®」研修では、

- あなたの仕事におけるPは何でしょうか?

- Pを高めるために大切なことは何でしょうか?

- それを高めるための活動は何でしょうか?

というワークを行います。

すると、営業職は迷わずに「P:売上」を書くことが多いですが、事務スタッフなどは「P」自体を書くことに悩むケースが多々あります。

自分の仕事で求められているものが何か、意識できていないことが多く。また、同じ営業チームで「P」は同じでも、「PC」がバラバラなことがよくあります。この状態で組織として成果を上げ続けることはできるのでしょうか。自社の「PC」は何か?そこに共通の解を見出そうとすることが、組織におけるP/PCバランスの第一歩になります。

マネジメントの父と呼ばれるドラッカー博士は、

「存続と健全さを犠牲にして、目先の利益を手にすることに価値はない。逆に、壮大な将来を手にしようとして危機を招くことは無責任である」

と言っており、継続的・長期的に成果を上げ続けるという「7つの習慣®」の考えを一言で表すものです。

第1の習慣から第7の習慣まで

「7つの習慣®」で紹介される各習慣について紹介します。

第1の習慣 主体的である

7つの習慣®の「主体的である」とは、「自ら選択した結果に対して、自ら責任を取ること」を指します。自分の身に起こる予測不可能な様々な日常の出来事を「刺激」として、

- 満員電車で強く押された

- 上司から仕事に対して注意を受けた

こういった日常の些細な「刺激」に対して、どう反応するでしょうか?

- 怒って相手に反撃をする、怒りにまかせて怒鳴りちらす

- イライラして感情的に言い返す

このように「刺激から生まれた感情に流されて行動する」ことが「反応的」な行動です。

一方で

- イラっとはするが、混んでるし、つり革も握れない状況でよろけたのだろうな

- 進捗を報告していなかったな、そりゃ気になるよな

と考えてやり過ごす、という反応が「主体的」な行動です。

なんでも怒るな、ということではなく、刺激と反応の間にスペースを持ち、自分の選択が入っていることが重要です。そして、この選択を行うことで自らをコントロールし「主体的」な行動が取れている、ということになります。

第2の習慣 終わりを思い描くことから始める

「すべてのものは、まず頭の中で創造され、次に実際にかたちあるものとして創造される。第一の創造は知的創造、そして第二の創造は物的創造である」と著者は伝えています。

例えば建物を建てるときには設計図を書くことが必要になります。どんな建物にするか、用途や予算に応じて設備を考えたり、間取りを考えたりと、設計図を作成してから実際の建設に着手していきます。 この設計図の段階を第一の創造「知的創造」と言い、設計図を基に建物を建てることを第二の創造「物的創造」と言います。

すべてのものは実際に行動する前に、頭の中で創造する=終わりを思い描くことが大切であり、人生も同様に、自分の使命や役割を考え、どう生きたいかを考えることが大切である、という意味の習慣です。

第3の習慣 最優先事項を優先する

第3の習慣は別名「時間管理の原則」とも呼ばれます。何を優先し、時間をどう使うかで人生において得られる成果が異なり、自分自身の「時間」をマネジメントすることで有意義な人生を送れるという意味合いの習慣です。

「時間管理のマトリックス」という考え方を使い、行動を「緊急度」「重要度」2つの軸により4つの領域に分けて考えていきます。

| 第1領域 緊急で重要 (必須の領域) | 第2領域 重要だが緊急でない (効果性の領域) |

| 第3領域 緊急だが重要でない (錯覚の領域) | 第4領域 緊急でも重要でもない (浪費・過剰の領域) |

つい緊急に駆られて第1や第3の領域に手を出し勝ちですが、望む結果を得るためには「重要性」を優先し、第2領域に時間を使うことが必要であるという考え方です。

最優先事項に時間を投資することで、望む結果を得られるようになります。

第4の習慣 Win-Win®を考える

日常の他者とのやり取りの中で、相手のことをどれだけ考えられているでしょうか。考えや背景に配慮し、自分の欲しい結果だけでなく「自分も相手も欲しい結果を得ることができる」という考え方が第4の習慣で、これを考えられるようになると長期的・継続的に良い人間関係を築くと言われています。

| Win-Lose | 自分のWinを優先し、自分だけ得をしようという考え方 |

| Lose-Win | 揉めるのが嫌だったり、相手に好意を寄せているなどの理由で相手にWinを譲ろうとする考え方 |

| Lose-Lose | 自分は得をしなくてもいいが、相手にも絶対得をさせないという考え方 |

| Win-Win | 自分も相手も、お互いが得をするという結果を目指そうとする考え方 |

他にも双方のWinが難しい場合など、合意の上で「取引をしない」と選択する「No Deal」という考え方があります。第4の習慣では、この中でも「Win-Win」だけが長期的・継続的に良い人間関係を築くと考えられています。

第5の習慣 まず理解に徹し、そして理解される

第5の習慣はコミュニケーションの習慣で、人間関係の基盤を理解しコントロールするための習慣です。相手のことをわかっているという憶測ではなく「まず先に相手を理解する」ことで仕事のトラブルやいざこざ、すれ違いを回避します。相手の話をただ聞くのではなく、相手を理解し、気持ちや感情に配慮をし「感情移入の傾聴」を行うことで、相手の心を開き、信頼を得ます。

- 話の「聞き方」 5つのレベル

| レベル1. 無視する | 聞かない、聞く気が無い |

| レベル2. 聞く振りをする | 相槌は打つが聞いていない、内容が分からない |

| レベル3. 選択的に聞く | 自分の興味や関心があるところだけ聞いている |

| レベル4. 注意して聞く | 話に集中し、自分の経験と比較しながら聞いている |

| レベル5. 感情移入の傾聴 | 理解に徹し、耳と目と心を使い、相手の言葉や意志、気持ちをすべて聴いている |

理解するために聞く姿勢を徹底することで、信頼させる人格や人間性を醸成します。

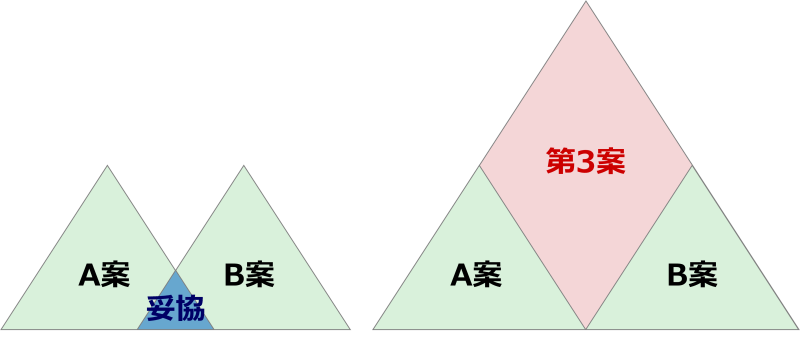

第6の習慣 シナジーを創り出す(相乗効果を発揮する)

他者と協力し、自分と異なる意見や考え方を受け入れ、1+1を3にも5にも10にもなるような相乗効果を生み出すをことを「シナジーを創り出す」と言います。

- 他者を受け入れられず、常に否定的である

- 結果に妥協してしまう

- 協力や信頼が無く、コミュニケーションに逃げてしまう

- 異なった考え方、意見に対して否定されていると感じてしまう

こういった内面の不安定さがあると、シナジーは生まれません。各自取り組んだ効果を「合わせた以上」の成果を手に入れるためには、考え方を変え、協力し合うことが重要です。

第7の習慣 刃を研ぐ®

第7の習慣では、「刃を研ぐ=健康を保ち、知識を磨き、精神を安定させる」ことによって周囲との人間関係を維持していくことが重要だと伝えています。「刃を研ぐ」ためには4つの側面をバランスよく磨くことが大切です。

| 肉体 | 身体を大切にし、十分な休養、食事を採ってリラックスする |

| 精神 | ストレスを抱えず、自分の好きな方法で精神を安定させる |

| 知性 | 習慣的に新しい知識、学びを得る |

| 社会/情緒 | 周囲の関係を大事にし、一緒に出掛けたり、ボランティアに参加したり、愛情や感謝の気持ちで関わる |

これらを実践する習慣を身につけることで、自分という資源を維持し、継続的に向上させることができるようになります。

7つの習慣®を学ぶには【書籍・研修】のご紹介

7つの習慣® 書籍

完訳 7つの習慣 人格主義の回復

2013年のスティーブン・R・コヴィー博士没後1年を期に、「7つの習慣®」の特徴である「人格主義」に基づき、原書に忠実に訳し直したものであり、一般的に「7つの習慣®」といえばこの本を指します。

完訳 7つの習慣 30周年記念版

「7つの習慣®」が書籍として刊行され、30年以上が経ちました。「完訳 7つの習慣」の内容はそのままで、コヴィー博士の息子:ショーン・コヴィー氏が「7つの習慣®が世界中に与えたインパクト」として約100ページを加筆した30周年記念版です。効果実感度合いが増し、原則がさらに実践しやすくなっています。

7つの習慣ティーンズ

どの世代にも普遍的である「7つの習慣®」ですが、若年層にとっては一般的に文章量や言葉の難しさがハードルになることがあります。そのため、コヴィー博士の息子であるショーン・コヴィー氏が、主に10代向けに書き下ろしたのが「7つの習慣ティーンズ」です。

思春期の子供を持つ親にとって、親子のコミュニケーションをより良いものにするための参考にもなる内容になっており、10代のコミュニケーションツールが電話やメールからSNSへと変化する中で取り巻く環境の変化を踏まえつつ内容をリニューアルしています。

まんがでわかる 7つの習慣

7つの習慣®をマンガ化したもので、成功へのステップが読みやすくまとまっています。バーテンダーである主人公が働く店に訪れる人々の悩みと気付きを、7つの習慣®の要点とリンクさせながらストーリーが進んでいきます。主人公の生き方・考え方が少しずつ変化し成長をする過程で、人との交わりが学べるようになっています。

13歳から分かる! 7つの習慣

自分を変えるレッスン

原作を損なわず、13歳でもわかるようにやさしく解説された7つの習慣®の入門書で、ストーリーに加え授業形式になっているため、気軽に読むことができます。 イラストやわかりやすい事例があり、「原本は難しくて理解しにくい」「マンガ版では少し理解が浅い」という方におすすめです。

著名人の「7つの習慣®」の評価

本書は、世界の貴重な財産です

奥田碩(トヨタ自動車元社長)

すべての従業員がこの本を読めば、劇的に生産性が上がるだろう

ビル・クリントン(アメリカ元大統領)

「7つの習慣®」は当社において何百万ドルの節約を生み出した

マイクベネット(ユナイテッド・オート・ワーカーズ組合長)

この一冊は、成功文献を集めた図書館ぐらいの価値がある

ケン・ブランチャード(「一分間マネージャー」著書)

「7つの習慣®」は現在アメリカの経営者や管理者の間で最も広く読まれている本である。効果的な人間関係を築くための原則について、多くの事例を通して判り易く述べた好著

宮井仁之助(元「社会経済生産本部」理事長、元シェル石油副社長)

個人の効果性を指導する人で、コヴィー博士以上に大きな反響を呼ぶ人に出会ったことがない

ジョン・ペッパー(P&G元会長)

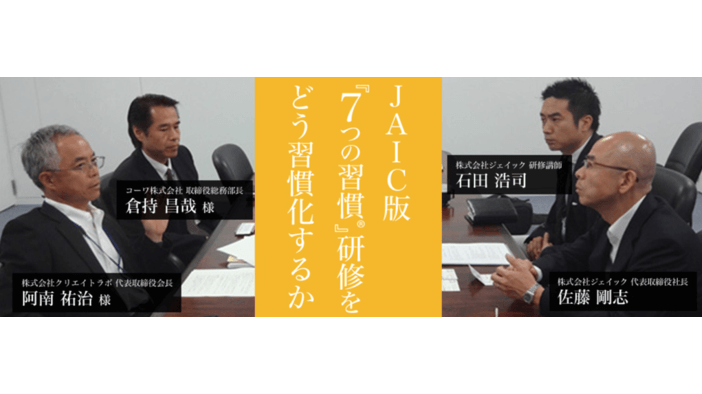

7つの習慣® 研修

ジェイックでは、認定ファシリテーターによる7つの習慣®研修を、階層別に行っています。

- ヒューマンスキルの醸成を考えたワーク/課題

- 働きがいと組織の成長を両立する研修設計 ・動きのある研修スタイル

など、ワークを頻繁に交えた研修で、継続的な習慣を身につけることができます。

全年齢・階層向け

新人・若手向け

リーダー層・管理職向け

いずれも講師と相談しながら、会社の課題ごとに研修設計を行うことが可能です。

また、受講人数により割引価格もありますので、ぜひお問い合わせください。

よくある質問

ジェイックの7つの習慣®のポイントはなんですか?

ジェイックの7つの習慣®研修には、フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社のトレーニングを修了して認定資格を取得した経験豊富な講師が登壇します。翻訳されているため、表現が少しわかりにくくなっている原書の内容を、具体例を交えてとても分かりやすく伝えるオリジナル研修になっています。

また、自社の全社員対象に受講を行い効果を実感していることが、自信を持って7つの習慣®研修をご提案する理由です。

導入までの流れ一度に研修を受けられる人数に制限はありますか?

1開催30名を目安にご検討ください!

対象社員はどの層ですか?

若手社員・中堅社員・管理職等どの階層向けにもプログラムをご用意しており、自社の課題に合わせてカスタマイズも可能ですので、ご気軽にお問い合わせください!

リアルでの研修も実施できますか?

貴社のご状況に合わせて、リアルでもオンラインでも実施可能です。お気軽にお問い合わせください!